一枚の紙を折って作る古くて新しいテーマ

最近、環境に配慮し紙パッケージに変更された商品をよく見かけるようになりました。 紙パッケージに変更することでプラスチック量とCO2排出量の削減ができます。 パッケージデザインに携わるデザイナーとして、 紙の新しい表現を考えていく良い機会なのではないでしょうか。 なかでも今回は紙を「折る」ことについて考えてみました。

「明日のものづくり」を探求する理念のもと、 リアリティ・ラボ(Reality Lab.)チームを中核に 2010年より再生ポリエステル繊維と立体折り紙の構造原理の研究を続けているブランド 「132 5.ISSEY MIYAKE」の「折りから生まれる かたちと思考」展のレポートと 立体折り紙の実践を通して紙の表現を探ってみました。

会場ではブランドの造形の根幹にある「折り構造」に焦点を当て洋服が出来るまでを多角的に展示しています。 また、折りたたまれた布の一端を持ち上げると回転しながら立ち上がり、 衣服としてかたちとなる時の“折りの動き”を視覚化して見ることができます。

会場ではブランドの造形の根幹にある「折り構造」に焦点を当て洋服が出来るまでを多角的に展示しています。 また、折りたたまれた布の一端を持ち上げると回転しながら立ち上がり、 衣服としてかたちとなる時の“折りの動き”を視覚化して見ることができます。

会場の奥に小さなかわいいトルソーがあり洋服を着せる体験ができました。 平面の正方形の端を持ち上げると回転しながら立体になり肩掛けのワンピースになります。 またそれを元通りの正方形におりたたむことができます。 不思議で何度も布を持ち上げたりたたんだりを繰り返してしまいます。

会場の奥に小さなかわいいトルソーがあり洋服を着せる体験ができました。 平面の正方形の端を持ち上げると回転しながら立体になり肩掛けのワンピースになります。 またそれを元通りの正方形におりたたむことができます。 不思議で何度も布を持ち上げたりたたんだりを繰り返してしまいます。

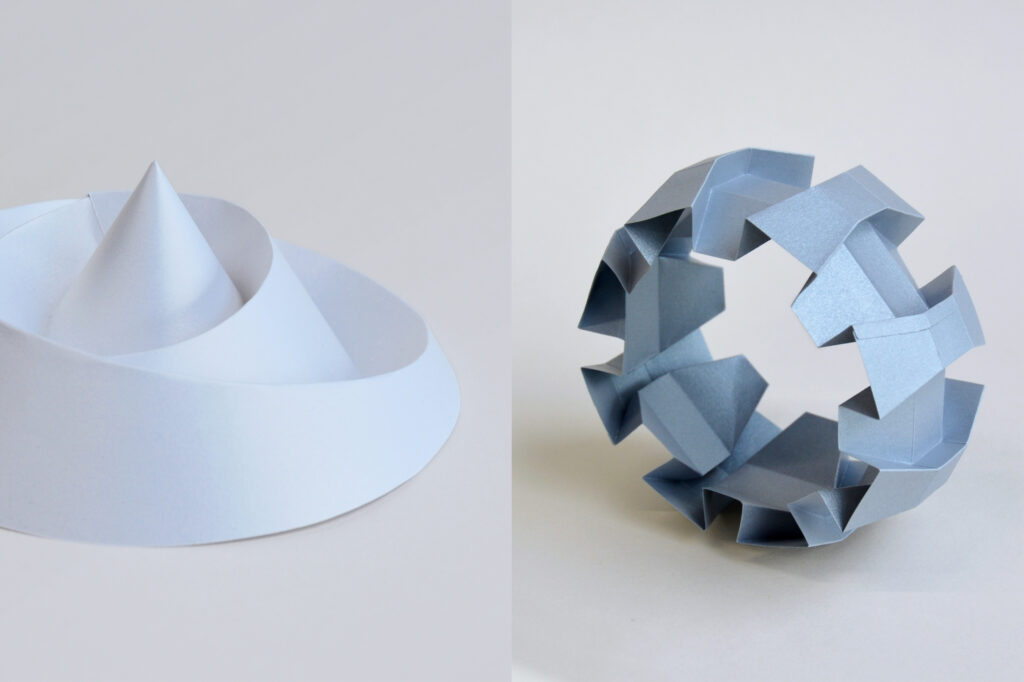

この構造は、立体折り紙の第一人者である筑波大学教授 三谷純さんの球体の立体作品を参考に 三谷さんの協力もと、平面に折りたためる折り構造を模索し作られています。 沢山の立体構造が並ぶなか三谷さんの球体立体模型も見ることができました。(写真左)

この構造は、立体折り紙の第一人者である筑波大学教授 三谷純さんの球体の立体作品を参考に 三谷さんの協力もと、平面に折りたためる折り構造を模索し作られています。 沢山の立体構造が並ぶなか三谷さんの球体立体模型も見ることができました。(写真左)

折りによって作り出されるかたちの美しさに魅了されてしまいます。

三谷さんの著書「ふしぎな 球体・立体折り紙」「立体ふしぎ折り紙」から 私もいくつか立体折り紙を作ってみました。 折り線をしっかりと入れ、山折りと谷折りを繰り返すことで一枚の紙から綺麗な立体折り紙が出来ます! 本の中で『立体物を紙のまん中に置き包んで、はみ出た部分を外に折り出すように折る。この外に出た部分が羽のようにも見え、複数の羽が美しい造形の一部となる。』と書かれているように、 紙で立体を作るからこそ出てしまう“はみ出した余分な部分”が折り重なり その折りが立体物を包みこむことで装飾された美しいかたちとなる。 それは紙の特徴を活かした新しく美しいかたちだと気づかされます。

三谷さんの著書「ふしぎな 球体・立体折り紙」「立体ふしぎ折り紙」から 私もいくつか立体折り紙を作ってみました。 折り線をしっかりと入れ、山折りと谷折りを繰り返すことで一枚の紙から綺麗な立体折り紙が出来ます! 本の中で『立体物を紙のまん中に置き包んで、はみ出た部分を外に折り出すように折る。この外に出た部分が羽のようにも見え、複数の羽が美しい造形の一部となる。』と書かれているように、 紙で立体を作るからこそ出てしまう“はみ出した余分な部分”が折り重なり その折りが立体物を包みこむことで装飾された美しいかたちとなる。 それは紙の特徴を活かした新しく美しいかたちだと気づかされます。

かたちの特徴に合わせて紙素材を選んでみるのも楽しいです。

かたちの特徴に合わせて紙素材を選んでみるのも楽しいです。

(左図)No.10「波紋」:タイトルは波紋ですが私には雪山のように見えたため白くオーロラがかった紙を。

(右図)No.13「8角歯車」:鉄らしい重厚感と光を感じさせるように濃い色でラメ入りの紙を。

最後に展示会場と三谷さんの著書に書かれていた言葉が心に残りましたので、メモしておきます。

「折りと向き合うとき、手が思考の道をひらく。」

「折り構造には、たたむための制約と、展開の可能性が同時に息づいている。」

「すべての折りには、かたちの根拠がある。 その構造が整理されてこそ、潔く、明快な衣服が生まれる。」

「紙は、方向を見極めるための思考の道具。 紙と布を往復しながら、まだ見ぬかたちを探っていく。」

「一枚の紙を折ってかたちを作るということは、古くて新しいテーマ。」

紙素材が改めて見直されるなか、 古くから親しまれてきている「紙を折る」という手法で今までにない新しいかたちを考えていくことは 新しい表現の1つなのではないでしょうか。

132 5. ISSEY MIYAKE「折りから生まれる かたちと思考」

日程:9/1(月)-11/11(火)

会場:ISSEY MIYAKE GINZA / 445

<参照図書>

三谷純(著)「ふしぎな 球体・立体折り紙」二見書房 2009年

三谷純(著)「立体ふしぎ折り紙 」二見書房 2010年

P.K.G.Tokyo山根 彰子