エスビー食品×P.K.G.Tokyo 「ものづくり」の現場で作用するデザイン

私たちの生活に欠かせない「食べること」。普段、私たちは食品を手に入れるためにスーパーマーケット等に足を運びます。ですが、そこに並ぶ製品ひとつひとつにある「ものづくり」のストーリーを感じることは、少ないのではないでしょうか。今回は、食卓を美味しく、豊かにすることで、幸せな日常をつくる商品を世に送り出し続けているエスビー食品株式会社の商品企画担当者に話を伺いました。P.K.G.Tokyoがデザインで関わった「まぜるだけのスパゲッティソース ご当地の味」のものづくりのストーリーをお送りします。デザインは、どのように「ものづくり」の現場に作用するのでしょうか。

取材・文:大島 有貴

撮影:唐 瑞鸿(plana inc.)

まぜるだけのスパゲッティソース ご当地の味とは

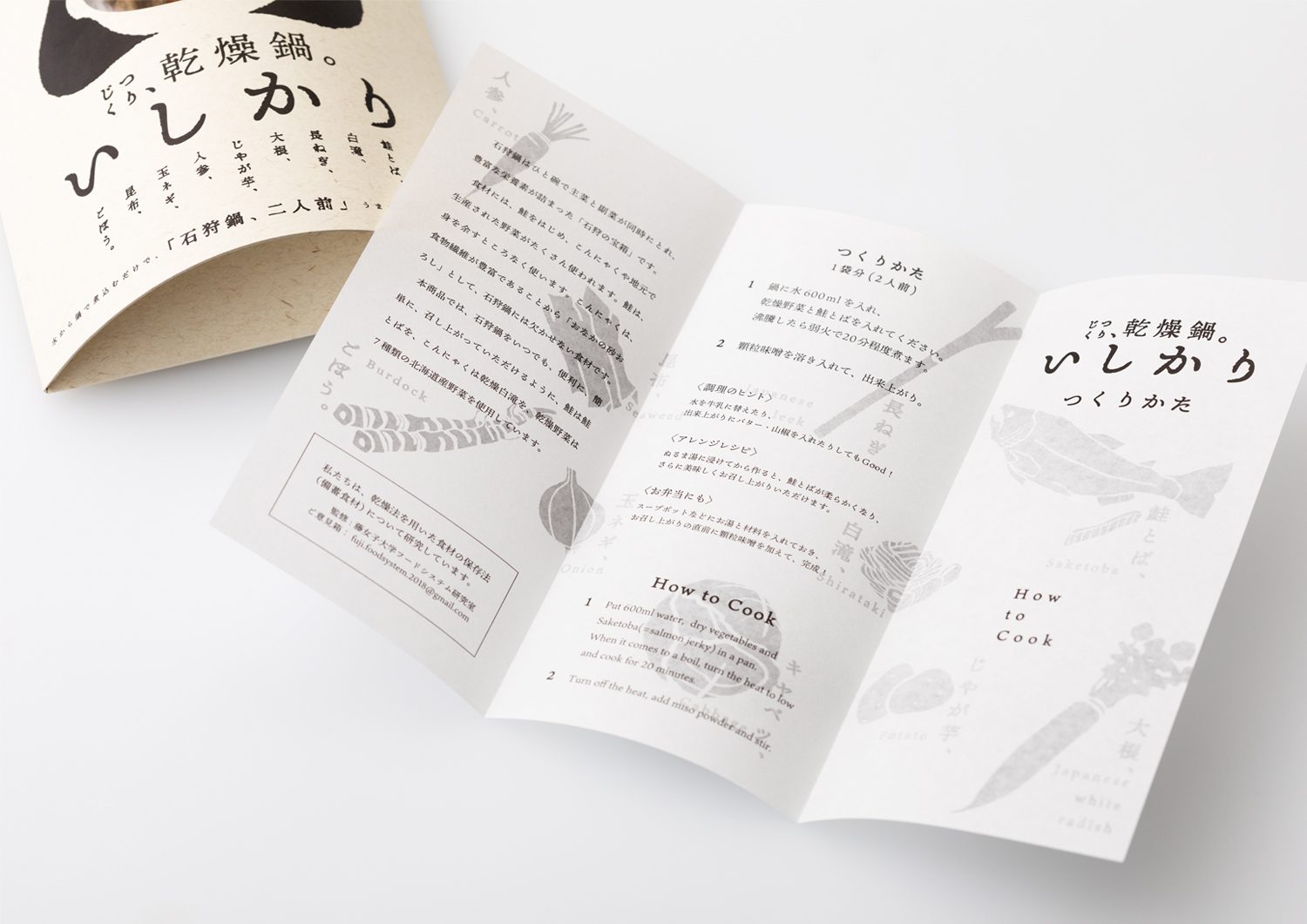

2019年に発売した、ゆでたスパゲッティにまぜるだけのパスタソースの新シリーズ。定番の「生風味たらこ」「ペペロンチーノ」「バジル」に続き、日本各地で親しまれるご当地素材を使用し、その土地ならではの味を表現した商品である。

AD:白井絢奈(P.K.G.Tokyo)

D:福田稜子(P.K.G.Tokyo)

IL:白井絢奈、福田稜子

エスビー食品株式会社 マーケティング企画室 リーダー 眞榮城 有里さん

<プロフィール>

新卒でエスビー食品入社後、7年間スーパーマーケット等の販売店向け営業を担当。その後、2016年からマーケティング企画室へ。趣味は旅行と映画鑑賞。

今までにない、長く愛されるパワーのある新たな商品をつくりたい

──まぜるだけのスパゲッティソース(以下:まぜスパ)は、パスタソース商品の中でもヒット商品かつ定番商品かと思います。そんな中、今回「ご当地の味」に焦点を当てた新商品開発の経緯を、お聞かせ願えますでしょうか。

眞榮城:おっしゃるように、まぜスパは、シェアNO.1※の「生風味たらこ」を筆頭に、「ペペロンチーノ」「バジル」なども根強い人気のブランドです(※インテージSRI+ 2022年3月~2023年2月)。ですが、新しい味の商品を発売しても、定着しないという課題がありました。パスタソースの企画担当となった頃から、消費者に長く愛していただける、パワーのある商品を作りたいと考えていたのです。加えて、パスタソースの消費者には「情緒的に」訴求する方が響くのではないかと以前から感じていました。それは今までの弊社の商品には足りない要素だったと思います。また、企画を立て始めた2018年頃から東京に地方のアンテナショップが増えたり、ご当地ものが集まるイベントも多く開催されたりする中で、「地のもの」に関心が高まっている世の中の空気を感じていました。そんな中で「ご当地」をテーマにすることで、消費者に情緒的な訴求ができないか考えるようになっていくのです。私は東京に住んでいますが福岡県出身です。同じように故郷から離れて暮らす方が多くいらっしゃいます。その土地ならではの素材を商品に使うことで、「懐かしさ」を想起させることができるのではないかと考えたのです。また、ご当地に想いを馳せるきっかけとして「旅行」が挙げられるかと思います。私自身、旅行の前に雑誌を読み、あれやこれやと考える時間がワクワクして大好きです。そんな「高揚感」を商品に盛り込むことができないか。そのような想いから「懐かしさ」「高揚感」を軸として企画コンセプトが出来上がっていきました。

「味わう」を超えた、新しいコンセプトのパスタソースであること

眞榮城:P.K.G.Tokyoさんにデザインをご依頼させていただいた際、私から前述の経緯を含めたコンセプトをお伝えさせていただきました。そこでP.K.G.Tokyoの皆さまが、しっかりとその想いを受け取ってくださり、コンセプトが体現したデザイン案を出してきてくださったのです。自分が考えたコンセプトがしっかりと伝わったことを実感でき、嬉しかったことを覚えています。加えて、デザインに関しての修正がほぼ必要がなかったので本当に感動しました。

旅行雑誌のワクワクする温度感をご当地ごとの特色とイラストで表現した。エスビー食品企画部内には、店舗の売り場で使用されている商品棚があり、実際に商品が並ぶ場面を想定したデザイン検証が行われている。

──お話くださったコンセプトがデザインに体現されていて素敵です。スーパーマーケット(以下:スーパー)向けの商品にはない趣ですよね。

眞榮城:そうですね。今までにないデザインがゆえ、役員プレゼンでどのような反応が出るかが不安でした。実は、弊社では食品のパッケージが白背景の商品はほとんどありません。美味しさを表現する上で、味わいが薄く感じられ淡白な表現になってしまうことが多いとの理由です。ですが、プレゼンではコンセプト、味、パッケージデザインまで一貫した世界観を貫けていることを評価していただけました。商品を通して食卓に美味しさ、豊かさを届けたいという気持ちは、社内の立場を超えて共有していることを感じましたね。特に、パスタソース商品には「情緒的」な訴求が消費者に響くことを強調しました。また、説得力を生み出す上で、私自身が商品のターゲット層であることも、いい方向に作用したかもしれません。データを紐解くと、パスタソースのメインターゲットは働いていたり、子育てをしたりしている時間を効率的に使いたい女性たちです。そういった女性たちが「高揚感」や「懐かしさ」を感じて、楽しんで買って、味わっていただく。「味わう」だけではない、今までにないパスタソース商品なのです。そのようなコンセプトや意図を強くお伝えしていくことで、役員にも商品の新規性や可能性を信じてもらえたのではないかと思います。その際に、コンセプトがデザインにしっかりと体現できていることが助けになってくれました。また、素材や味の組み合わせにこだわり、コンセプトの世界観を体現した理想の味を作ることができたことも大きな要因です。

前例のない「ものづくり」への熱が、社内で伝播していく

──特に今回の開発で、苦労した点をお教えください。

眞榮城:実は、今回の商品に関しては「素材」に苦労しました。なぜならば、「瀬戸内」「長崎」「信州」などのご当地名を商品名に使う以上、その土地の素材を使わなければならないのです。例えば、「瀬戸内レモン&オリーブ」であれば、瀬戸内のレモンを実際に使用しなければなりません。多くの場合、ご当地素材は、地元企業が少量生産しています。弊社の商品はありがたいことに全国に販売経路がございますが、全国規模の供給量を担えるサプライヤーを探すことは容易ではないのです。なかなか難しい条件の中で、原料調達担当の方たちにはご尽力いただき、感謝しております。

──販売後の反応は、いかがでしたでしょうか。

眞榮城:いざ、販売となると商品の新規性を魅力に感じていただけるバイヤーが多かったです。私は入社して7年間ほど、スーパー向けの営業を担当していたので実感しているのですが、バイヤーの反応は商品の取り扱いを左右します。営業担当が後押しとなり、「まぜスパ ご当地の味」のコンセプトやデザインの新しさ、 エンターテインメント性が、しっかりとバイヤーに理解されたのだと思います。

「デザイン」が商品の妙味を体現し、たくさんの人に愛される商品に

──情熱が皆に伝播していかれたのですね。これから、眞榮城さんはどのように「ものづくり」をしていきたいとお考えですか。

眞榮城:「まぜスパ ご当地の味」は様々な人たちがバトンを繋いで完成した商品だと思っています。間違いなく、開発や素材調達、営業担当の力がなければ、商品として成り立ちませんでしたし、多くの人に届けることはできなかったと思います。そして、P.K.G.Tokyoの皆さんが、デザインでしっかりとコンセプトを形にすることで私たちの挑戦を支えてくれたのです。そのアウトプットの質がここまで高かったからこそ、商品がたくさんの人に愛されたと思っています。これからも、私は企画担当として様々な商品を作っていきますが、一緒にものづくりをするパートナーとして、P.K.G.Tokyoさんとは末長くお付き合いさせていただければ幸いです。

-コンペティションがきっかけで弊社天野のデザインを商品に採用いただきました。売上と利益の変化はありましたか?

-コンペティションがきっかけで弊社天野のデザインを商品に採用いただきました。売上と利益の変化はありましたか? -お客さんの数は増えましたか?

-お客さんの数は増えましたか? -東京のアンテナショップにも置かれているのですか?

-東京のアンテナショップにも置かれているのですか? -会社全体では外部に委託してパッケージ作成していらっしゃいますか?

-会社全体では外部に委託してパッケージ作成していらっしゃいますか?

コンペティション受賞から始まった本デザインはP.K.G.Tokyo独自のサービスInitial Zero/イニシャルゼロの案件となりました。このデザインフィーシステムはパッケージデザイン費を開発時の一括買い上げではなく、売上に応じてロイヤリティとして中長期的に精算する仕組みです。デザインした商品が売れれば報酬を分かち合い、売れなければリスクを事業者と共に私たちも背負うというものです。商品の顔であるパッケージデザインには、販売した後にこそ責任があるのではないか、デザイン開発が終わってしまえば終わってしまうクライアントとの関係性も寂しいという思いからこのような仕組みを考えました。持っている技術や開発している商品には自信があるけれど一度にまとまった額を用意することが困難という事業者との出会いにも期待しています。もしご興味をお持ちいただきましたらぜひP.K.G.Tokyoの

コンペティション受賞から始まった本デザインはP.K.G.Tokyo独自のサービスInitial Zero/イニシャルゼロの案件となりました。このデザインフィーシステムはパッケージデザイン費を開発時の一括買い上げではなく、売上に応じてロイヤリティとして中長期的に精算する仕組みです。デザインした商品が売れれば報酬を分かち合い、売れなければリスクを事業者と共に私たちも背負うというものです。商品の顔であるパッケージデザインには、販売した後にこそ責任があるのではないか、デザイン開発が終わってしまえば終わってしまうクライアントとの関係性も寂しいという思いからこのような仕組みを考えました。持っている技術や開発している商品には自信があるけれど一度にまとまった額を用意することが困難という事業者との出会いにも期待しています。もしご興味をお持ちいただきましたらぜひP.K.G.Tokyoの