「デザイン経営」その4/ピラミッドの頂点にあるもの

その3によりデザイン経営の「布陣」ができたならば、その2で取り上げた二つのことをいかに実践するか。「デザイン経営」において目を向けるべき二つのこととは。それは、「ブランド力向上」と「イノベーション力向上」です。今回はこのうちの「ブランド力向上」についてのお話しです。

「ブランド力」とは「他の企業では代替できないと顧客が思うブランド価値」であると『デザイン経営宣言』には明記されています。果たして「代替できないと顧客が思う価値」とはどのようなものなのでしょう。そしてその価値を「向上」させていくためにはどのようなプロセスを踏む必要があるのでしょうか。

世に知られているブランド論に「ブランド・エクイティ」というワードがあります。エクイティとは「資産」のことで、「資産」であるからには将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値があるということ。つまり「ブランド力向上」とは、その市場の中でブランドの「資産としての価値」を上げてゆくことを表していると考えられます。

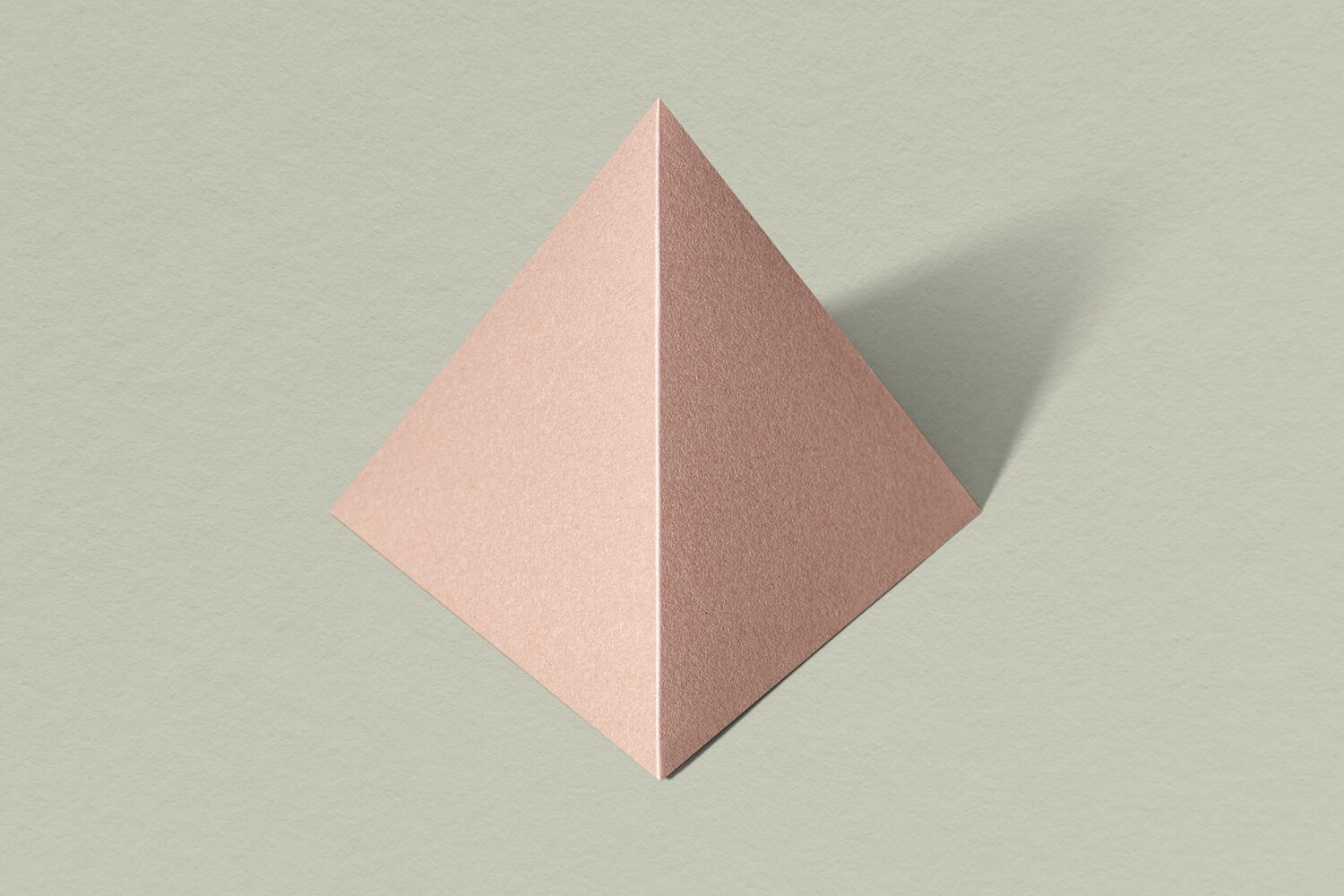

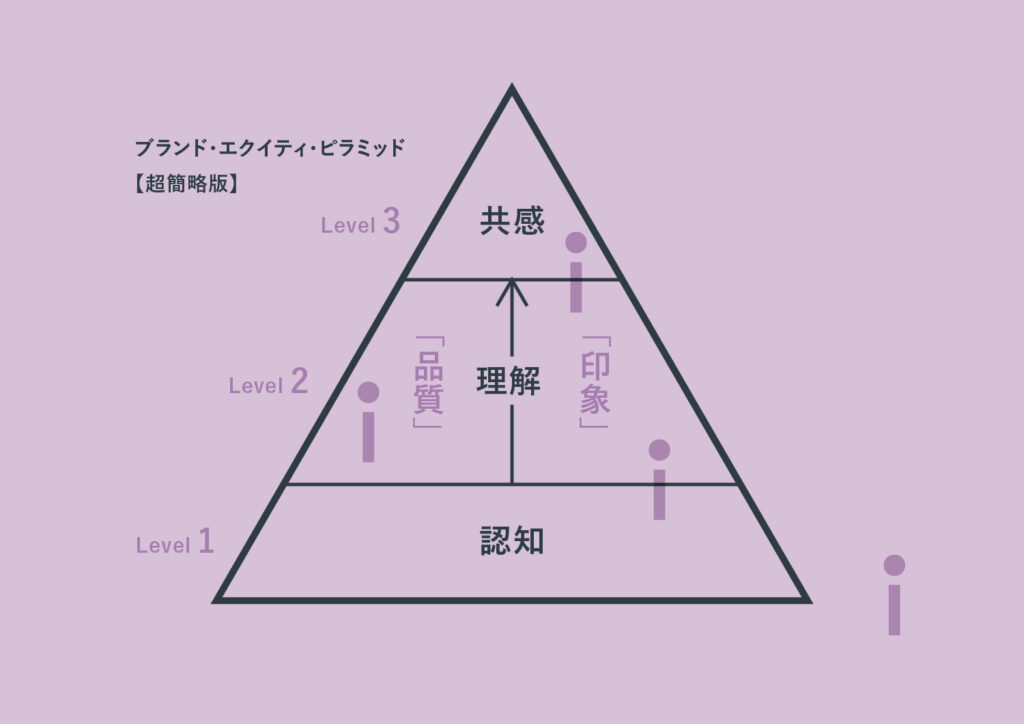

ここで、広く知られ活用されているブランド論の一つ、ケビン・レーン・ケラー教授による「ブランド・エクイティ・ピラミッド」を取り上げてみます。顧客視点で構築された三角形の図式が印象的で分かりやすさもあるのですが、それでもやはり残る学術的エッセンスと和訳の曖昧さもあってか、初見ではまだとっつきにくさがあることも否めません。それでも、ここに「代替できないと顧客が思うブランド価値」への道が示されているのではないかと注目をしてみました。

今回はそれをガイドに、さらに“超”簡略化した図で「ブランド力向上」のプロセスを描いてみましょう。

Level 1 「認知」

この段階に上がるために持つべきものは、なによりネーミングです。「命名」という言葉が示すとおり、名付けによってブランドの命が芽生えます。名は体を表すのは人名だけではなく、ブランドも一つの命を宿す人格と捉えましょう。ブランド名が決まったら、次は「姿」です。色や形により「認知」のスピードが増すに違いありません。

Level 2 「理解」(品質/印象)

「名前」と「姿」を認知してもらえたら、次は「品質」と「印象」です。「品質」は特徴や利便性を。「印象」はイメージやフィーリングを「理解」してもらい、さらには「選択」してもらう。どちらが欠けても次のレベルには上がれないので、全く疎かにできないプロセスです。試行錯誤を繰り返すことでブランドの地力が養われてゆくことでしょう。

Level 3 「共感」

理解ののちに選択される存在となったならば、さらにその上を目指しましょう。「共感」はブランドの姿や品質はもちろん、その出自や歴史、背景となるストーリー全てにおいて強い「愛着」が芽生えた状態です。これこそまさに『デザイン経営宣言』が明言する、「他の企業では代替できないと顧客が思うブランド価値」に違いありません。実力と運でここへ到達できたブランドは、その価値を維持し、さらに高めることで強固な「絆」を育て、神ブランドを目指してはいかがでしょう。

ブランド力向上のプロセスを多少なり理解できたでしょうか。ぜひ一つの指標として活用いただきたいと思いますが、「ちょっと待って、そもそもブランドなんてないし」と、日本の99.7%を占める中小企業に属する多くの方々はおっしゃるかもしれません。そのような方々には改めて振り返っていただきたい。ブランドとは資産であり、将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値のあるものです。今からでも遅くはありません。ブランドを資産として所有してみませんか。あなた自身が顧客の一人として、欲しいもの、良いと思えるものをつくり、「命名」し「姿」を与えてあげることができれば、きっとそこから、ブランドは始まります。

P.K.G.Tokyoディレクター 天野和俊