ブランドが求めるべきは画一的な正解ではない

ありふれた正解の飽和

こんな商品の売れ行きが伸びている。こんなデザインがトレンドだ。直近のデータがニーズを物語っている。どれもエビデンスに則った正解と言える正しいアプローチです。しかしながら他社の正解をなぞったコピー品は、コピーを繰り返すたびに劣化を進めながら陳列され、市場はもはやどこもかしこも正解だらけ。「正解の飽和」という環境においては、正しさだけでは目的に辿り着けないものです。

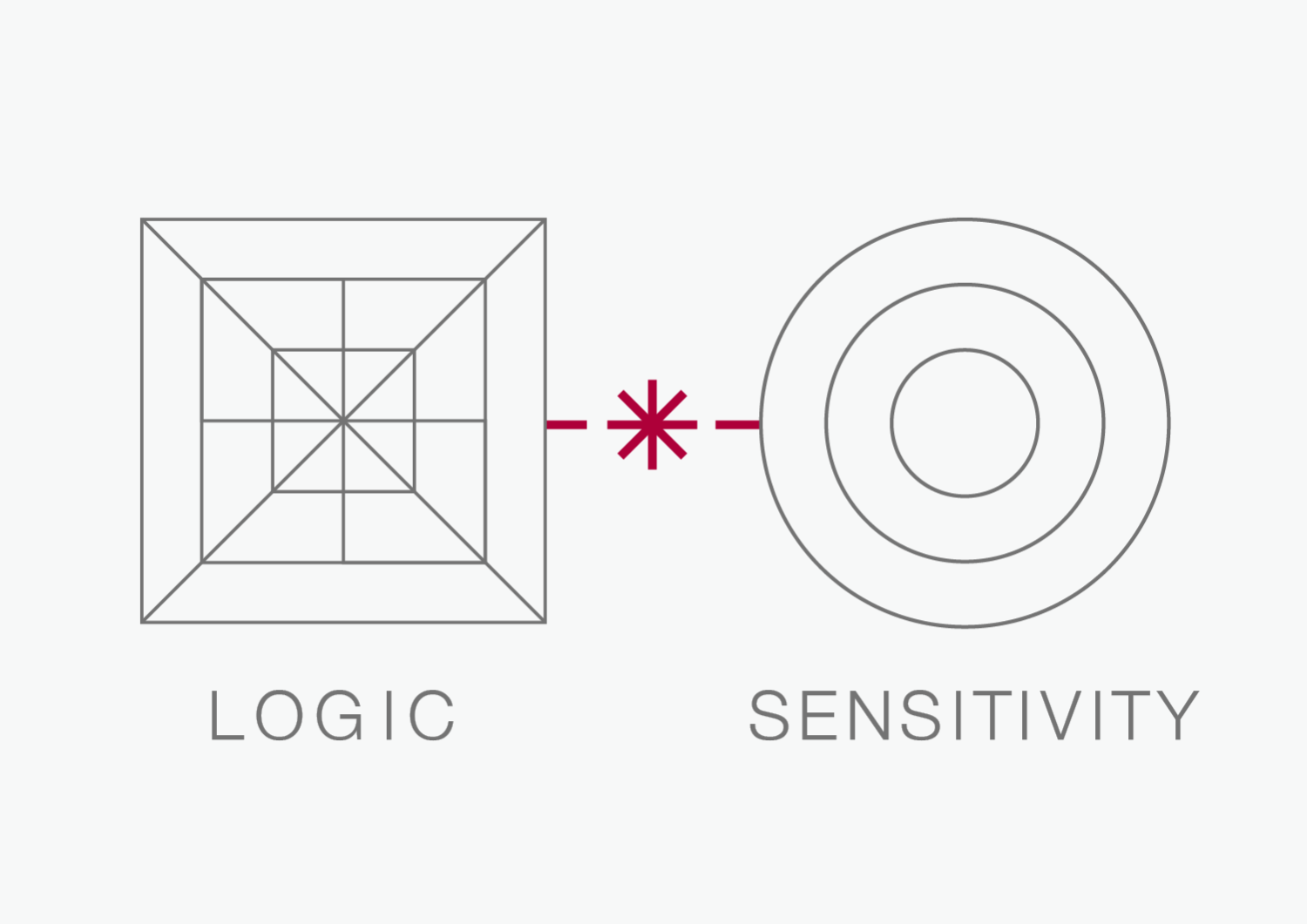

ロジカルなアプローチ自体は賛成です。自らの感覚を大事にすることはとても重要ですが、感覚だけでアプローチするのは非効率ですし、何より客観的根拠が伴わなければ他者からの賛同や合意も得づらい。ましてや自分の目の届かないものを知るには、数字が絶対的に必要なのはいうまでもありません。しかし、点として今ある正解だけを見ていては、そのブランドが持つ本来の価値を抽出することはできないのです。

アビリーンのパラドックスというものを聞いたことはあるでしょうか?

父「みんなで旅行に行こう!(家でゆっくりしたいけどみんなのためだ)」』

娘「そうだね、行きましょう(行きたくないけど空気を読もう)」

母「2人が行きたいなら賛成(2人が言うからしょうがない)」

かくして、3人は行きたくない旅行に行くのでした。

これは「誰も望んでいない正解」が生まれる不条理の例え話です。点としてだけ見ていると、社会と企業の間でもこのようなディスコミュニケーションが起こり得ると私は考えています。

企業「こんな商品がトレンドだからきっと喜んでもらえるはず(私にはよくわからないけど)」

消費者「最近よく見るから流行ってるんだなきっと(私は好きじゃないけど)」

今手元にある数字やデータ、AIのもたらす回答といった絶対的な正しさだけを盲信すると、誰もが望んでいない正解に自分を合わせにいってしまう。その結果、望まない結末に着地してしまう可能性があるのではと思うのです。決してトレンドを無視して良いと言っているわけではありません。むしろトレンドや数字を、もっと俯瞰で洞察するべきです。そしてブランドが継続の上に成り立つものだとするならば、刹那的なコミュニケーションや決まりきったメソッドでは、一時の売り上げを作ることはできてもブランドを形成することはできないということを理解するべきなのです。ブランドは醸成するもの。時間をかけて揺るがない価値を顕在化させていくほかないのです。

必要なのは文脈を読む力

では求めるべきは何でしょうか。きっと必要なのは文脈や余白を読む力です。

AIの登場により点としての正解は、一瞬にして大量に生成することが可能になりました。しかし、それの中からひとつの正解を選ぶことが、必ずしも目的に沿った行為であるとは限りません。自分たちは何を継続してきたのか、その結果どんな価値を提供してきたのか。つまりはブランドを点でなく線で捉え、継続の上に自分たちが培ってきた価値を表現する必要があるのです。

「彼はドアに手をかけた」

この一文だけでは、希望を胸に旅立とうとしているのか、何かを恐れて逃げ込もうとしているのかはわかりません。文脈を無視したただの点では、その企業が持つメッセージや提供したい価値を伝えることはできないのです。

結論を言えば、「売れる商品」という点としての正解を求めるのではなく、「自分たちらしい挑戦」という線的なアプローチの帰結こそが、結果として差別化となりその行為そのものがアイデンティティとして確立されていくのではないでしょうか。そして、その線の末端にこそデザインがあるべきだと私は考えています。

多くの人はデザインを最後の仕上げ、言い換えれば表面的なシルエット(サーフェイス)だと捉えているかもしれません。しかし人体のシルエットが、日々の食事でつくられる肉体と骨格からしか生まれないように、デザインもまた積み重ねられた文脈の末端に現れる「必然的な形」なのだと私は考えています。その線の末端にあるデザインこそが、ブランドの現在地点を可視化したものなのです。

ディレクター 柚山哲平

会場ではブランドの造形の根幹にある「折り構造」に焦点を当て洋服が出来るまでを多角的に展示しています。 また、折りたたまれた布の一端を持ち上げると回転しながら立ち上がり、 衣服としてかたちとなる時の“折りの動き”を視覚化して見ることができます。

会場ではブランドの造形の根幹にある「折り構造」に焦点を当て洋服が出来るまでを多角的に展示しています。 また、折りたたまれた布の一端を持ち上げると回転しながら立ち上がり、 衣服としてかたちとなる時の“折りの動き”を視覚化して見ることができます。 会場の奥に小さなかわいいトルソーがあり洋服を着せる体験ができました。 平面の正方形の端を持ち上げると回転しながら立体になり肩掛けのワンピースになります。 またそれを元通りの正方形におりたたむことができます。 不思議で何度も布を持ち上げたりたたんだりを繰り返してしまいます。

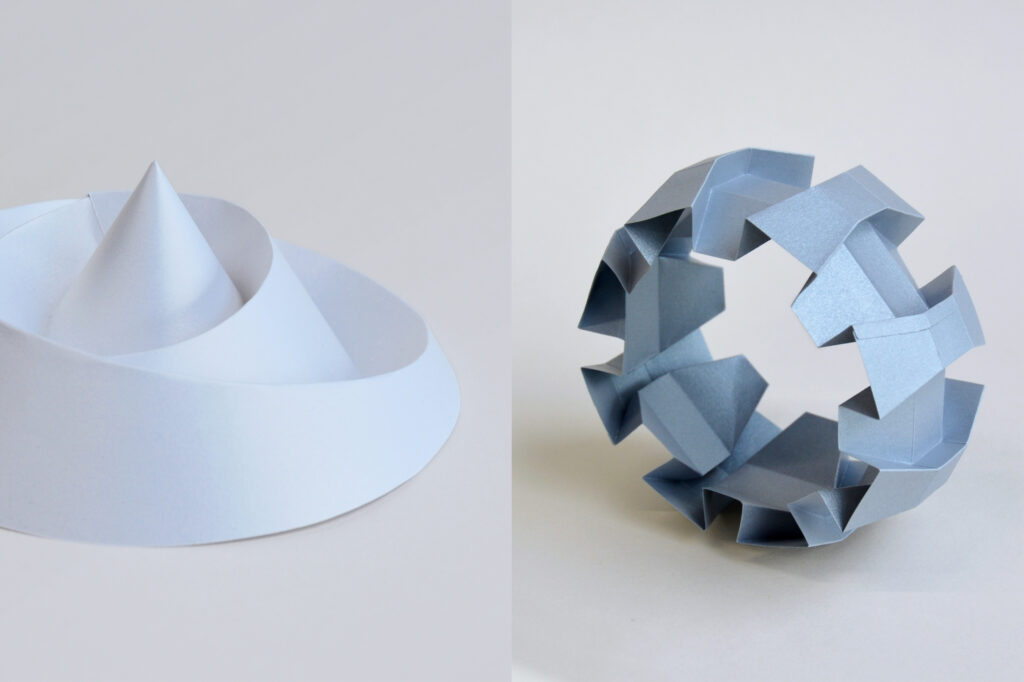

会場の奥に小さなかわいいトルソーがあり洋服を着せる体験ができました。 平面の正方形の端を持ち上げると回転しながら立体になり肩掛けのワンピースになります。 またそれを元通りの正方形におりたたむことができます。 不思議で何度も布を持ち上げたりたたんだりを繰り返してしまいます。 この構造は、立体折り紙の第一人者である筑波大学教授 三谷純さんの球体の立体作品を参考に 三谷さんの協力もと、平面に折りたためる折り構造を模索し作られています。 沢山の立体構造が並ぶなか三谷さんの球体立体模型も見ることができました。(写真左)

この構造は、立体折り紙の第一人者である筑波大学教授 三谷純さんの球体の立体作品を参考に 三谷さんの協力もと、平面に折りたためる折り構造を模索し作られています。 沢山の立体構造が並ぶなか三谷さんの球体立体模型も見ることができました。(写真左) 三谷さんの著書「ふしぎな 球体・立体折り紙」「立体ふしぎ折り紙」から 私もいくつか立体折り紙を作ってみました。 折り線をしっかりと入れ、山折りと谷折りを繰り返すことで一枚の紙から綺麗な立体折り紙が出来ます! 本の中で『立体物を紙のまん中に置き包んで、はみ出た部分を外に折り出すように折る。この外に出た部分が羽のようにも見え、複数の羽が美しい造形の一部となる。』と書かれているように、 紙で立体を作るからこそ出てしまう“はみ出した余分な部分”が折り重なり その折りが立体物を包みこむことで装飾された美しいかたちとなる。 それは紙の特徴を活かした新しく美しいかたちだと気づかされます。

三谷さんの著書「ふしぎな 球体・立体折り紙」「立体ふしぎ折り紙」から 私もいくつか立体折り紙を作ってみました。 折り線をしっかりと入れ、山折りと谷折りを繰り返すことで一枚の紙から綺麗な立体折り紙が出来ます! 本の中で『立体物を紙のまん中に置き包んで、はみ出た部分を外に折り出すように折る。この外に出た部分が羽のようにも見え、複数の羽が美しい造形の一部となる。』と書かれているように、 紙で立体を作るからこそ出てしまう“はみ出した余分な部分”が折り重なり その折りが立体物を包みこむことで装飾された美しいかたちとなる。 それは紙の特徴を活かした新しく美しいかたちだと気づかされます。 かたちの特徴に合わせて紙素材を選んでみるのも楽しいです。

かたちの特徴に合わせて紙素材を選んでみるのも楽しいです。